техноуклад

Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет неравномерный ход научно-технического прогресса

О теории смены квадр, квадральных ценностях и мировом кризисе (комменты по ссылке)

О теории смены квадр, квадральных ценностях и мировом кризисеКогда мне нездоровится, меня тянет пофилософствовать, так что прошу простить за возможную околесицу

.

Все мы знаем про теории смены квадр и имеем представление о квадральных ценностях. С моей точки зрения квадры не сменяют вчистую одна другая, просто на фоне одних ценностей, начинают проявляться и занимать умы современников - иные. Я не большой знаток истории, но версия цикличной последовательной смены квадр (1->2->3->4->1) у меня вызывает сомнения. Дело в том, что каждой смене квадр предшествует кризис: либо война, перевороты, бунты, либо иные серьезные реформации. Так вот именно от характера самого кризиса и выхода из него зависит то, ценности какой квадры вылезут на поверхность.

Когда на взлете Альфа

Первая квадра проповедует научно-технический прогресс ради самого прогресса и поиск удовольствий ради самого процесса. Я не могу объяснить, как именно проявляется ценностность Структурной логики, но зато очень заметно, как Деловая логика (целесообразность) у человечества не в почете: ресурсы расходуются направо и налево, теории и гипотезы выдвигаются пачками, на их проверку, эксперименты и исследования тратятся огромные средства. По сути, наука развивалась ради науки, а не пользы человечеству - то есть ЧИ+БЛ в симбиозе.

Кажется, что человечество пробует на зуб все, до чего может дотянуться, - окружать себя мещанским комфортом, позволять излишества в питании и роскошь одежде, некоторое безудержное экспериментаторство во всех сферах жизни, от науки до секса. Ввиду того, что Альфа - квадра, в некотором роде, подчиняющая здравый смыл эмоциональным, интеллектуальным, когнитивным, творческим и физическим удовольствиям, её можно упрекнуть в некотором индивидуалистическом гедонизме.В Альфа-обществе каждый стремится как-то выделиться, проявить в чем-то свою уникальность, сохраняя при этом чувство общности с окружением, эта квадра революционных прорывов, научных экспериментов, изобретений, испытаний пределов своих возможностей во всем, но так же эта квадра очень мало заботится о последствиях своих действий и о закреплении текущих достижений.

Сексуальные революции, движение хиппи, сельские общины, кибуци - это все примеры проявления ценностей Альфы.

Когда у штурвала Бета

Про бетанские ценности рассказано немало. После хаоса и раздрая, который внесла такая безалаберная, но очень прогрессивная квадра Альфа, бетанцы пытаются навести порядок жесткими и планомерными способами. Подмять под себя, поставить на учет, ввести контроль, - любые действия Беты подчинены интересам системы. Как мы бы не осуждали бетанские методы, но Бета - это порядок, предсказуемость и сила, а в некоторых обществах никакие другие методы не были бы столь же эффективными, как бетанские.

Бета стремиться взять под контроль все сферы жизни, делая ставку не на перспективу, а на предыдущий опыт. Это квадра аскезы, умеренности, воздержания, контроля духа над телом. Квадральные ценности нашли свое место в жестких иерархических системах, тоталитарных правительствах, корпорациях и армиях, а также в ортодоксальных религиях. В частности Ислам и Православие - это, на мой вгляд, религии с бетанскими ценностями.

Во второй квадре индивидуальность подчинена общей системе. Харизматичность здесь ценится высоко, и, если она на пользу системе, то занимает в ней место лидера, если противодействует системе – то подавляется любыми способами.

Проблема Беты в её негибкости, ригидности, и, как любая жесткая система, она начинает разрушать сама себя под собственной тяжестью.

Мне кажется, что переход от бетанских ценностей к ценностям иных квадр никогда не бывает эволюционным. Как колосс на глиняных ногах - система не может медленно разрушаться временем, она рухнет в один миг. Разрушение бетанских ценностей всегда сопровождается тяжелыми утратами.

Когда на гребне Гамма

Гамма – это квинтэссенция ценностей современных демократических государств. Прежде всего, гаммийские ценности основаны конкуренции с одной стороны, и, для баланса, на гибких, но все-таки навязываемых социальных нормах. Гаммийское общество продвигает и рекламирует тех, кто их придерживается, и порицает тех, кто их игнорирует. Основной метод управления соотечественниками в Гамма-обществе – это вынесение этических оценок, потому репутация в Гамме значит очень многое.

Гаммийские ценности также, как и бетанские, обращаются к мировому и историческому опыту. С одной стороны, квадральные ценности Гаммы включают разумное и целесообразное использование ресурсов, с другой - получение максимальной выгоды в текущем времени, и поэтому третья квадра не слишком печется о перспективах. Пока общие тенденции её устраивают, курс пересмотру не подлежит.

Гамма - экспансивная квадра, но не агрессивная. Экспансия производится этическими методами: дипломатией, внешним распространением собственных социальных норм, рекламой, интригами, политическим «альтруизмом» Гамма привлекает сторонников, формирует блок «своих».

Уязвимое место Гаммы – это зацикленность на получении материальных выгод здесь и сейчас, при плохом понимании вариантов развития в будущем, и еще – непонимание, что конкуренция+социальные нормы – не синоним кооперации.

Когда рулит Дельта

Надо заметить, что Дельтийские квадральные ценности таковы, что "на обломках революции" и вследствие кровавого переворота Дельтийское общество не создастся. Для его создания нужен прочный материальный фундамент и гуманистические ценности. Основная задача Дельты - гармонизация общества, а на руинах или в полном хаосе задачи стоят куда более приземленные.

Основные ценности квадры Дельта – это свобода личного выбора, перспективность вложений и психологический и физический комфорт. Именно эти три ценности – точки соприкосновения всех четырех социотипов квадры. Не смотря на то, что сенсорный комфорт также в ценностях, он не возводится в культ, и подчинен целесообразности и эмоционально-психологической гармонии. Это квадра добровольного сотрудничества, в основе которой лежит общность мировоззрений, в ней небольшое значение имеет статусность, идеология, власть и конкуренция. Перспективы тут рассматриваются лишь с позиции практической ценности. Идеи ради идей и не имеющие практической ценности открытия уважения не вызывают, ради сомнительных перспектив в квадре не жертвуют текущими достижениями. Продвижение и закрепление, делай сегодня с поправкой на завтра, и моя свобода заканчивается там, где начинается твоя – это основное кредо Дельты.

Следование социальным нормам тут формальное, основным критерием общественного влияния является все та же репутация, но, в отличие от Гаммы, репутация создается совокупностью личных мнений, а не общественно-выражаемым отношением.

Проблема квадры состоит в разобщенности и лабильности. Если нет идеи, которая бы влилась в общеквадральное мировоззрение, объединила Дельту как выгодная перспектива, которая принесет ожидаемый физический и психологический комфорт, сохраняя при этом свободу выбора для всех приверженцев, ценности Дельты остаются ассимилированными в ценностях трех других квадр. Умение приспосабливаться, гибкость, индивидуализм и некоторая инертность дельтийцев позволяет им выживать при любых ценностях, но препятствует слиянию частных мировоззрений в единую концепцию.

На мой взгляд, дельтийских и альфийских обществ за всю историю существования человечества было очень мало, и никогда они не имели глобального характера, к примеру, Англия при Короле Артуре. Поэтому говорить о обязательной последовательной смене квадр никак не приходится.

В данный момент мы с вами имеем возможность наблюдать, как происходит всемирный кризис Гаммийского общества.

Возможно, впервые за всю историю человечества мы станем свидетелями возведения дельтийских ценностей в общемировые. Процесс это трудный и длительный, но, мне кажется, мир еще никогда не был таким, как сейчас, информированным, свободным, относительно безопасным и сытым, и поэтому у нас есть на это шансы.

Цикличность российских правителей

Свернутый текстИсторические часы России

История всегда вызывала у ученых, да и просто любопытных много вопросов. В истории России отношение к лидерам сменялось от благоговейного до ненавистного, в зависимости от эпохи. Как правило, с благословения современного правителя предшественника предавали анафеме, а далекого предшественника мифологизировали. Хоть в истории и неприменимо сослагательное наклонение, но зачастую можно услышать достаточно распространенное: «Ах, вот если бы Ленин пожил подольше», «Ах, ну почему вместо Ивана Грозного страной не правил другой правитель». Но попробуем посмотреть на историю России беспристрастным взглядом – с точки зрения политической цикличности. Автор данной статьи проанализировал сменяемость правителей нашей страны за последние шестьсот лет и пришел к любопытному выводу: все лидеры нашей страны делятся строго на пять типов, которые меняются с такой же строгой последовательностью. Причем такая строгая последовательная цикличность присуща истории России, начиная с основания централизованного государства. За начало мы взяли эпоху Дмитрия Донского, которая положила начало образованию России как независимого государства.

Сразу стоит отметить, что автор не претендует на сугубую научность, отмечая лишь интересные исторические совпадения и закономерности. Начнем сначала с типажей исторических деятелей – правителей России.Времена и типажи

Первый тип – Революционер (Дмитрий Донской, Василий III, Семибоярщина, Петр I, Александр I, Ленин, Ельцин)

Революционер закладывает идеологическую основу для будущих своих последователей. Он рвет с политическим прошлым своих предшественников, определяя «новый курс». Это революционер во всем – от символики до внешней и внутренней политики.

Начало положил всему Дмитрий Донской. При нем Сергий Радонежский заложил основы гражданского и сословного уклада, которые просуществовали в России почти пятьсот лет с гаком. Василий III практически покончил с раздробленностью страны, определив Москву как Третий Рим (эта теория и сложилась из писем Филофея этому царю), по сути, заявил о России как о новой большой европейской силе. Смутное время ХVII века не дало нам харизматичного лидера-революционера, но заложило основы романовской династии. Объяснять революционность Петра I нет необходимости. Александр I также пытался проводить «новый курс», хотя ему это по большому счету не удалось (ввел министерства, отменил часть крестьянских повинностей): это неудачливый революционер. Ленин и Ельцин хоть и не были монархами в классическом понимании, но, став властителями, радикально расставались с наследием прошлых поколений. Соответственно – царизма и коммунизма.Второй тип – Диктатор (Василий I, Иван IV, Михаил, Анна Иоанновна, Николай I, Сталин, Путин)

Сразу оговоримся, что термин «диктатор» достаточно условен и говорит лишь об относительной для каждой эпохи авторитарности. Это последовательный продолжатель Революционера, который доводит до ума и логического развития все его задумки порой очень жесткими или даже жестокими методами, расправляясь при этом с частью революционной элиты.

Так, Василий I продолжил политику отца Дмитрия Донского по «собиранию земель русских». Как пишет Карамзин в своей «Истории...», «не имев добросердечия, мягкости во нраве», присоединил к Москве Нижний Новгород, Суздаль, Вологду. Личность первого коронованного царя России Ивана Грозного не требует объяснений: классический деспот своего времени. Зато у читателя сразу возникнут вопросы по поводу личности Михаила, первого из династии Романовых, прозванного Кротким и которого логичнее было бы отнести в разряд «либералов» или «консерваторов". На самом деле никакой «неувязочки» нет. За Михаила большее время правил жесткой рукой его отец митрополит Филарет, человек тиранического склада. Следующий диктатор – женщина. Анна Иоанновна разорвала кондиции Сената и продолжила курс Петра на европеизацию России, насаждая фаворитизм. Николай I пытался (но безуспешно) закрепить победы своего предшественника над Наполеоном, и был прозван за жесткость правления Николаем Палкиным. Сталина при жизни называли – и вполне логично – «Ленин сегодня». Путин также во многом закрепляет «рыночный» курс Ельцина относительно жесткими методами (опала олигархов, укрепление вертикали власти).

Третий тип – Либерал (Софья Литовская, Федор Иванович, Алексей, Елизавета, Александр II, Хрущев, Медведев)

Либерал частично уходит от курса своего предшественника и пытается «взойти к истокам», т.е. отрицает авторитарность методов «диктатора», но приветствует курс «революционера», считая только, что его нужно проводить более гибко и мягко. Хотя это не значит, что эти люди не используют против своих политических врагов жестких мер. Хотя подчас эти правители становятся или заложниками своих реформ, или игрушками в руках правящей элиты.

Так, Софья Литовская, будучи регентом при своем малолетнем сыне, старалась маневрировать среди боярских группировок, избегая конфликтов. Федор Иванович был совершеннейшим антиподом своего отца по характеру как человека так и правления, отдав власть на откуп Борису Годунову. Второй из Романовых царь Алексей проводил курс на преодоление результатов Смутного времени и был прозван за свой добрый нрав Тишайшим. Елизавета была возведена на престол гвардейцами и сразу же отменила смертную казнь и во всем себя объявляла последовательницей дела отца. Александр II проводил те реформы, который не успел провести другой Александр – Первый, отойдя от изоляционистского курса Николая I. И вполне успешно. Но был убит народниками за «непоследовательное проведение своих же реформ». Хрущев развенчал культ Сталина, но не повергал сомнению курс Ленина. Его «либерализм» не помешал радикально расправиться с Берией и лишить власть группу Молотова-Маленкова. Хотя сам стал жертвой «партийного переворота». Следующий претендент в либералы - нынешний президент Медведев. Только вот вопрос: а кончилось ли время его предшественника?Четвертый тип – Консерватор (Василий II, Борис Годунов, Федор Алексеевич, Екатерина II, Александр III, Брежнев)

Консерваторы – это своеобразный гибрид либералов и диктаторов. От первых они берут «тягу к истокам», от вторых авторитарность правления, хотя стараются палки не перегибать, а «заморозить» страну, закрепить успехи предыдущих правителей. Все их реформы, как правило, носят косметический характер и создают почву для последующих «разрушителей». Они всех устраивают, даже оппозицию, поэтому и долго правят, и долго живут. Никто из них не отстранен от власти.

На правление Василия II Темного выпала первая гражданская война в России, он терял власть, обретал ее опять, не сумев провести решающих реформ и тем самым заложив почву для реформ своего сына. Борис Годунов – первый царь после Рюриковичей – хотя в большей степени это неудавшийся революционер и неудачливый реформатор, который пытался избегать репрессий Ивана Грозного и быть хорошим для всех, что многих устраивало. Но в результате такой политики вскоре после его смерти разразилась Смута. Царь Федор Алексеевич не хотел никаких перемен и тем устраивал всех. Эпоху Екатерины Великой считают «золотым веком» русского дворянства, а саму ее «просвещенным консерватором» эпохи. Александр III не решился продолжать реформы «второго» Александра. По мнению историков, он тихо правил «сидя с удочкой на берегу реки, и Европа ждала его», а Россия ждала революции. То же самое можно сказать о Брежневе: он ушел от крайностей диктатора, но вовремя непроведенные реформы отозвались перестройкой и распадом страны.Пятый тип – Разрушитель (Иван III, Василий Шуйский, Софья, Павел, Николай II, Горбачев)

Разрушитель завершает линию «пятерки». Как правило, это последовательный либерал, который начинает сомневаться во всей правильности «заложенных революционером истоков», и поэтому готовит идеологическую почву для последующего за ним революционера политическими послаблениями, сравнительной свободой или же пытаясь (непоследовательно) самому исправить ситуацию. Зачастую кончают насильственным отстранением от власти (двое убито, еще трое отстранено от власти силой).

Иван III уничтожил последние остатки удельности Руси (Псков и Рязань) и вместе с этим покончил с Русью раздробленной. Он – единственный из «разрушителей» – не отстранен от власти силой. Василий Шуйский, сам того не понимая, разрушил Россию Рюриковскую, пытался уничтожить Смуту, но сам был насильно пострижен в монахи. Сестра Петра Первого Софья понимала, что реформы необходимы, но так и не нашла в себе сил порвать с прошлой «линией», поэтому и была свергнута братом. Павел, как мог, пытался разрушить все основы мироустройства, заложенные его матерью, наткнулся на бешеное сопротивление дворян и был убит. Николай II пытался сам встать во главе реформ, но оказался последним в своей династии и линии. Горбачев также оказался последним советским лидером страны: непоследовательность реформ вызвала бурю перестройки и завалила своего основателя.

Сразу условимся, что названия типов весьма условны и говорят лишь о тенденциях, властвующих в текущем времени. Еще одна поправка: лидеры типа Керенского, Черненко или Петра III не учитываются по причине их кратковременного пребывания у власти. Хотя рискну предположить, что их кратковременность в большей степени связана с тем, что эти лидеры не вписывались в схему Истории и выбрасывались на ее свалку сразу же, когда становилось ясно, что они «не те люди не в том времени и не в том месте».

И еще один нюанс – то, что во всех линиях очень много общего, много общих закономерностей, не говорит о предопределенности каких-либо событий. Всегда есть выбор, есть шанс, а история, Бог выбирает того, кто этим шансом может в полной мере воспользоваться. История ставит цель, а человек выбирает методы, чтобы ее выполнить.

БУДУЩЕЕ МИРА. МИР В 2040 ГОДУ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Свернутый текстII.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ИДЕИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Основные понятия Теории исторических циклов: собственно Исторические циклы, Поколение (равное примерно 80-84 годам, в зависимости от продолжительности солнечных циклов, длительность которых колеблется от 10 до 13 лет) и Геополитические цивилизации.

1.ЦИКЛЫ

Если Чижевский рассматривал только влияние солнечной активности на поведение людей, то сопоставив с теорией Чижевского циклическую теорию Льва Гумилева, мы можем прийти к любопытным выводам. Каждая политическая или экономическая тенденция существует один солнечный цикл, достигая пика в период «активного» солнца, затем следует изменение вектора. Всего за существования одного поколения проходит 7 циклов, по 11 лет примерно каждый, при этом один из них является переходным, с точкой смерти для старого цикла и точкой рождения для нового.

Классический полный солнечный цикл (цикл Швабе или цикл Швабе-Вольфа), заключающий в себе один максимум, один минимум и переходные этапы, длится примерно от 9 до 14 лет. За 260 лет проводящихся исследований самым коротким оказался цикл «июнь 1766 – июнь 1775» (9 лет), а самым продолжительным» – «сентябрь 1784 – май 1798» (13,7 лет). (14)

Кроме «классического» солнечного цикла, ученые выделяют также: циклы Хейла (22 года), но по сути это те же циклы Швабе, только два в одном. То же самое относится к т.н. Вековым циклам Гляйсберга или Двухвековым циклам Зюсса – в их основе все тот же цикл Швабе.

Александр Чижевский, говоря о солнечных циклах, ссылается на своих предшественников – французского ученого 18 века Де-Мерана и русского астронома начала 20 века Алексея Ганского. Именно Ганский определил большой период в 72 года. Британский физик Артур Шустер выделил 33-летний цикл и считал, что он зависит от периода обращения потока Леонид.

Сербский геофизик Милутин Миланкович открыл циклы, названные его именем, которые объясняют климатические колебания. Он вывел зависимость наступления ледникового периода от количества солнечного света и солнечной радиации на протяжении больших периодов времени. Циклы Миланковича описывают периодически возникающие отклонения солнечного облучения полушарий от средней за большой период времени в пределах от 5 до 10 процентов. Причиной этих отклонений являются три эффекта: а) Прецессия земной оси с периодом около 26 тысяч лет, в результате которой меняется сезонная амплитуда интенсивности солнечного потока на северном и южном полушариях Земли; б) Нутация: долгопериодические (так называемые вековые) колебания угла наклона земной оси к плоскости её орбиты с периодом около 41 000 лет; в) долгопериодические колебания эксцентриситета орбиты Земли с периодом около 93 000 лет.

Существует шесть основных типов солнечных циклов:

1) 11-летний цикл: характеризуется постепенным увеличением числа пятен и последующим быстрым их исчезновением в течение периода времени 9–12 лет. Называется также в честь немецкого астронома С.Г.Швабе циклом Швабе.

2) 22-летний цикл: магнитное поле Солнца обращается в течение 11-летнего цикла, таким образом в течение 22 лет оно возвращается в исходное состояние. Этот цикл носит название в честь американского астронома Д.Э.Хейла.

3) 87-летний цикл Глейшберга (70 – 100 лет): по предположениям, представляет из себя модуляцию 11-летнего цикла.

4) 210-летний цикл: известный также как Швейцарский цикл и цикл Де Врайеса.

5) 2300-летний цикл или цикл Холлстатта.

6) 6000-летний цикл.

Радиоуглеродный анализ указывает на существование циклов с периодами 105 лет, 131 год, 232 года, 385 лет, 504 года, 805 лет и 2241 год. (14)

Чижевский настаивает как на основополагающем цикле в 11 лет: «В каждом столетии всеобщий цикл исторических событий повторяется ровно 9 раз. На всем протяжении всемирной истории человечества, начиная с 500 г. до Р. Х. и по сие время в каждом веке нами обнаружено по 9 отчетливо обрисовывающихся концентраций начальных моментов исторических событий. Таким образом, можно считать, что каждый цикл всеобщей исторической, военной или общественной, деятельности человечества, равен в среднем арифметическом, 11 годам». (5)

Развитие всех стран идет по единому циклу. Только в нашем случае мы немного подкорректируем Гумилева и сменим название «этнос» на «поколение» как частный вид этноса, измеряемый во времени. Каждое поколение в своем развитии проходит семь фаз (кризис, начало, акматика, зрелость, инерция, обскурация, гомеостаз). Но если Гумилев применял эти понятия к развитию стран в глобальном масштабе, то наше исследование посвящено Малым и Средним циклам (11 и 84 года соответственно)

Исторические Циклы делятся на три вида:

а) Малый Солнечный цикл (или фаза) - продолжительность составляет примерно 9–13 лет, в зависимости солнечной активности;

б) Средний Поколенческий цикл – продолжительность примерно 80–85 лет, состоит из 7 солнечных циклов (фаз);

в) Большой цикл (продолжительность примерно 560–580 лет), что соответствует примерному 570-летнему циклу противостояния больших планет (3).

Исходя из теории Чижевского, любой малый солнечный цикл делится на 4 подэтапа. I подэтап минимальной возбудимости (3 года), II подэтап нарастания (2 года), III подэтап максимума (3 года), IV подэтап падения (3 года). (5) Длительность подэтапов может варьироваться, в зависимости от длительности Малого Солнечного цикла.

Охарактеризуем каждый подэтап.

1 подэтап (спокойный), длится обычно не больше трех лет. В это время, как правило, происходит: а) заключение мирных договоров; б) окончание войн; в) авторитаризм, приход к власти авторитариев.

2 подэтап (беспокойный) характеризуется, по Чижевскому: а) возникновение в массах идей; б) группировка идей, и в) начало революционных событий, выявление и подчинение одной основной идеи в массах данного человеческого сообщества.

3 подэтап (время Ч). На это время приходится: a) продолжение революционных событий, победа одной общей идеи; б) выдвижение народных вождей и полководцев; в) размер территориального обхвата массовым движением; г) интеграция и индивидуализация масс; д) максимальное развитие парламентаризма;

е) демократические и социальные реформы; ж) ограничению единовластия; з) начало войн; и) эмиграция, гонения и др. вспышки массовой деятельности человека.

4 подэтап (ниспадающий). В этот период происходит: а) окончание войн; б) утихомиривание масс. (5)

Александр Чижевский провел статистический анализ исторических событий с 15 по 20 век и пришел к любопытным выводам: «в I периоде цикла (3 года) имеют начало 5% всех исторических событий, во II периоде (2 года) 20%, в III периоде (3 года) 60%, IV периоде (3 года) 15%». (5)

Теперь краткие характеристики каждой фазы Среднего цикла:КРИЗИС

Смерть поколения (78 - 84). Рождение поколения (0 - 6 лет)

Кризис делится на: 1) Большой, проходит раз в 570 лет, 2) Малый, раз в 570 лет, как правило, предшествует большому на один цикл. 3) Два Средних, это пересменка власти, обычно сопровождающаяся дворцовыми переворотами и сменой политического вектора.

Соответственно Большой кризис приносит большие перемены, Малый кризис малые, в основном экономического характера. Средние занимают срединное положение.

Эта фаза обычно начинается со своеобразной эйфории, первые два года – это годы надежд, которые затем себя не оправдывают. Но уже ближе к пику солнечной активности напряжение растет, а после пика ситуация круто меняется на 180 градусов. В середине фазы происходит смена власти, обычно НАСИЛЬСТВЕННАЯ: переворот, война, катаклизм, убийство лидера. Это эпоха гражданских или мировых войн, смен династий или смены курса страны на 180 градусов. Проходит для страны обычно тяжело.

1 подэтап мирный, даже эйфорийный, потому как возникает иллюзия, что система будет благополучно реформируема без смены вех, длится обычно не больше трех лет.

2 подэтап начинается с резкого обострения внутри страны, причем в стиле «никто и не ожидал», зачастую конспирологи списывают это на различного рода заговоры и пр. На самом деле старческий организм уже не может бороться с болезнями, иммунная система государства слаба и дает сбои, и с чем в нормальные годы она справилась бы, в эти годы фатально. Нарастает недовольство властью, социальной обстановкой, начало военных и революционных событий.

3 подэтап – перемены идут лавинообразно, новое доминантное поколение только формируется, оно еще не знает, что ему конкретно надо, но знает, что старого они уже не хотят. Старики делают уступку за уступкой. Если старый лидер не возглавляет новое движение, то приходит новый лидер, обычно сметающий старого. И именно на этом этапе происходит смерть предыдущего доминантного поколения и закачивается большой солнечный цикл. Это или смерть вождя, или военный переворот как удачный, так и неудачный, или проигранная война.

4 подэтап – доминантное поколение подавляет сопротивление старой гвардии, а также ведет разборки с недовольными в своих рядах, побеждая их где малой кровью, где достаточно жестоким и беспощадным способом.

Именно в кризис возможны события, которые невозможны в «нормальное», спокойное» время. Эти «чудеса» русский политолог Сергей Переслегин назвал «дикими джокерами» (10), а американский математик Нассим Талеб «черными лебедями» (11).НАЧАЛО

Фаза подъема - Детство (6 - 18)

Начальная стадия рождения всегда проходит очень тяжело, эта фаза принимает эстафету от фазы кризиса и соответственно все особенности, но только в первой половине, во второй становится чуть легче. Заканчивается начальный этап обычно преодолением трудностей, как правило, внутренних. Бывают и внешние угрозы или осложнения с соседями, но обычно они также преодолеваются с минимальными потерями. Формирование новой идеологемы на 80 следующих лет, а в начале Большого цикла и на 300-320 лет.

Относительно мирный по сравнению с предыдущим циклом, доминантное поколение осознает свои цели и задачи, частью что-либо оставляет из наследия прошлого, частью избавляется, разумеется, судя по своим взглядам. Гумилев называл это фазой подъема. Страна начинает проводить большие реформы, которые в целом ей удаются, потому как проводит их именно доминантное поколение под себя. У них существуют некоторые иллюзии, эдакий детский энтузиазм, что они могут свернуть горы. Обычно лидер-революционер отдает бразды правления более энергичному правителю (хотя это и не обязательное условие) постреволюционного периода.

Первый подэтап – идет формирование новой элиты, «добиваются» остатки старого поколения, начинаются разборки внутри элиты, которые во втором подэтапе перерастают в тихую бескровную гражданскую войну, а в третьем подэтапе этот процесс принимает лавинообразный характер, и если лидер-революционер к этому времени еще не ушел, то его уходят. В четвертом подэтапе элита заканчивает свое формирование, доминантное поколение полностью занимает все командные посты.АКМАТИКА

Акматическая фаза, когда поколение формирует свое развитие - Юность (18 - 30)

Акматическая фаза для страны всегда начинается тяжело, с поражений, и первые два-три года – это время потерь, по своей сути – эта фаза противоположна фазе кризиса. Кризис в первой четверти эйфоричен, а вот акматическая фаза в первых трех четвертях трудна, проблематична, но заканчивается обычно благополучным разрешением проблемы. Это начало экспансии страны – или идеологической внутри страны или внешней с захватом новых территорий. Это переломный этап любой страны, в этот этап она встречается с вызовами, в большинстве своем внешними, иногда внутренними, которые надо решить кардинально, или отказавшись от старого или победить напавшую страну. Это своеобразный филиал кризисной эпохи, но с преодолением, а не с разрушением. Иногда реставрация строя, свергнутого в фазе кризиса, но уже на принципиально другом уровне.

Это этап испытаний, в которой страна сталкивается или с упорным сопротивлением внутри страны (недовольство реформами части доминантного населения), но, как правило, это внешние воздействия. В эти периоды происходят соседские и мировые войны. Этнос расширяется, ему требуется пространство, которое ему не дают, или напротив лишают, отсюда конфликты, иногда имеющие большие последствия и меняющие всю политическую карту мира.

Первый подэтап начинается относительно мирно – если проблему можно решить мирно, ее решают мирно, а если война начинается, она принимает вялотекущий выжидательный характер. Но с началом второго подэтапа одна из сторон переходит к решительным действиям. Пик тревожности приходится на третий период – максимум солнечной активности, к четвертому подэтапу, как правило, происходит перелом и одна из сторон начинает уставать, и в четвертом этапе сдает свои позиции. Капитуляция наступает уже в другом малом солнечном цикле.ЗРЕЛОСТЬ

Фаза надлома, когда антропогенное давление поколения максимально - Зрелость, прекращение роста, плато человеческой жизни. (30 - 42)

Собственно, решение проблемы предыдущего этапа наступает в этом цикле. Постакматическая фаза берет эстафету побед у предыдущего этапа. Это великая эпоха больших свершений. Стране удается практически все, за что она не берется. Внешние угрозы преодолеваются с минимальными потерями. Иногда заканчивается она на минорной ноте и сопровождается или смертью лидера страны или резкой сменой курса. Все восстания достаточно легко подавляются, однако после спада солнечной активности становится ясно, что страна устала и ей требуется отдых от реформ, пик которых пришелся на начало цикла, страна дышит контрреформой, которая обычно наступает в следующем солнечном цикле.

Эту фазу Лев Гумилев определяет как фазу надлома, я бы выразился по-другому, это пик могущества доминантного поколения, после которого начинается его медленное старение, жизнь идет с горки.

В первом подэтапе заканчивается эпоха проверки на прочность доминантного поколения, оно отвоевывает (или защищает) то пространство, которое ему требуется для развития. На втором подэтапе обычно страна приходит в себя, а в третьем начинаются противоречия внутри поколения, у доминанта идет головокружение от успехов, но в это время дает о себе знать подрастающее спокойное поколение, которое исподволь начинает консервировать страну, четвертый подэтап обычно заканчивается сменой лидера-доминанта. Моду начинает диктовать спокойное поколение.ИНЕРЦИЯ

Инерционная фаза, в которой идет накопление технических средств и идеологических ценностей - Второе дыхание (42 - 54)

Если смена вектора не произошла в постакматике, то она неизбежно наступает в этом цикле. Это эпоха переосмысления реформ, внесения корректировок без изменений курса. Это время контрреформ или полуреформ. Начало обычно эйфорично, но в середине этапа наступает отрезвление. Темп развития страны, конечно, уже не тот, но в целом страна развивается динамично. За редким исключением на этом этапе страна встречается больше с внутренними проблемами, чем внешними.

У доминанта наступает второе дыхание и при поддержке спокойного поколения происходит небольшой прорыв. То есть идет ремонт страны, а также закрепление позиций, отвоеванных в предыдущем цикле. Спокойное поколение не способно на большую войну, но кулаком погрозить они могут.

На первом и втором подэтапах спокойное поколение ведет разборки с наиболее ревностными доминантами. Третий и четвертый подэтапы – ремонт в самом разгаре, но заканчивается он маленьким термидором спокойного поколения, которое постепенно выдавливает на обочину доминантов.ОБСКУРАЦИЯ

Фаза обскурации - Ранняя старость (54 - 66)

Обскурационная фаза начинается с надежд, страна движется скорее по инерции, сил для развития все меньше и меньше. Молодое поколение ропщет на стариков. Но те еще достаточно сильны, чтобы удерживать власть и диктовать моду. Это спокойное время для страны, она живет былыми заслугами, если и ведет войны, то они проходят для страны относительно безболезненно, а смена власти населением иногда даже не замечается. Реформы приобретают второе дыхание, но конечной цели уже не достигают и сворачиваются к концу этого цикла.

Это время потерянных иллюзий – кругом царит серый цвет. Это не черное время – это засилье серости. И даже то талантливое, что возникает, подается вторым планом. Если в первом подэтапе еще наблюдаются попытки остаточного косметического ремонта, то во втором спокойное поколение начинает подавлять подросшее потерянное поколение. Оформляется это как покушение на идеалы, все ростки нового подавляются на корню. Это черное время для потерянного поколения. Это время упущенных возможностей. Лучше всего проскакивать это время, не влезая в политические дрязги. Потому как есть отдушина научно-технического прогресса. Заканчивается этап сменой лидера.ГОМЕРСТАЗ (РЕЦЕССИЯ)

Фаза гомеостаза - Поздняя старость (66 - 78)

Старость страны. Застой. Старое доминантное поколение выдохлось, но пока удерживает власть в своих руках. Новое доминантное поколение еще не пришло на смену. Бунт одиночек если и случается, то обречен на провал. Это время неудачных революций. В принципе, ситуация не устраивает только одиночек-бунтарей. Но именно в это время начинается системный кризис, с которым власть не справляется. Нарастание внутренней напряженности, которая сперва не ощущается видимо, и только к концу этапа становится ясно – страна требует перемен. Это время крайне неудачных войн и болезненных внутренних бунтов. Это время просто надо пережить.Кроме этого, надо отметить т.н. «Эффект Мула» (2), который время от времени происходит в стадии Кризиса. В отличие от Азимовского Мула, который перевернул ход истории, исторический Мул не переворачивает ход истории, но смягчает Кризисную фазу и оттягивает ее на один солнечный цикл (10 – 12 лет), но не предотвращает кризиса. Классическим эффектом Мула можно назвать правление Николая Первого. В «классических» условиях кризисная фаза в России должна была наступить в середине 1840-х годов, однако воля Николая Первого отсрочила кризис, который все равно наступил, но совпал с не только фазой Начало, но и крайне неудачной Крымской войной. Плюс Мула – он отсрочивает и даже смягчает кризис, но минус – он его не предотвращает, более того, кризис накладывается на следующую фазу и усиливает проблемы начального этапа. Закон сохранения энергии: где-то убывает, а где-то ровно настолько прибывает проблем. Отсюда дилемма: а может, не надо отсрочивать кризис, и тому нужно было дать волю и он мог пройти тяжело, но без издержек Крымской войны.

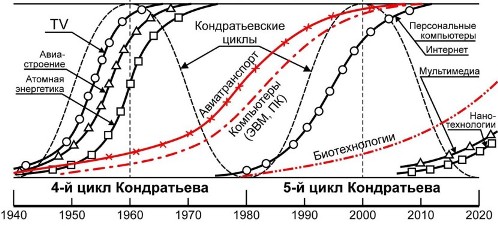

В заключение этой подглавки приведет циклы Николая Кондратьева. Их значение очень важно, когда происходит наложение экономических циклов на историческое. Эти циклы катализируют и усиливают процессы, происходящие в обществе.

«Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны:

1 цикл. 1803–1843 текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.

2 цикл. 1844–1890 (96) угледобыча, черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.

3 цикл. 1890 (96)–1939 (50) тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.

4 цикл. 1939 (50)–1981 (91) производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство

5 цикл. 1981 (1991)~2018 г. (прогноз) развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.

6 цикл. ~2018~2060 (прогноз) NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий). После 2030-х (2050-х по другим данным) возможно наступление технологической сингулярности, которая не поддается на данный момент анализу и прогнозу. Если эта гипотеза верна, то циклы Кондратьева могут оборваться ближе к 2030 году». (12)

Русский публицист Олег Маслов считал, что «Кондратьевские циклы – это то, что станет своеобразным Рубиконом, который разделит мировую историю на то, что было до, и то, что будет после». Олег Маслов обратил внимание, что стыки кондратьевских циклов приходятся на политически сложные времена. (16) Действительно, первый цикл начался с периода наполеоновских войн, второй пришелся на революционную волну 1848 года, лишь третий начался достаточно безболезненно, но в его течение произошло две мировых войны, четвертый цикл с начался со второй мировой, пятый с падением СССР, с чего начнется шестой цикл?2.ПОКОЛЕНИЯ

Тип поколения определяется сложением трех факторов: время рождения, место рождения и социальный статус. Я бы выделил три типа Поколений: Доминантное (Революционное), Консервативное (Спокойное) и Потерянное. Четвертый тип – альбинос – по сути, нельзя назвать отдельным типом, он является чужим среди своих, это консерватор среди революционеров, или потерянного поколения, или революционер среди консерваторов. Словом, человек, родившийся не в том месте и не в то время.

Время рождения влияет, на какую эпоху приходится формирование личности человека, один и тот же характер может развиваться по-разному в условиях перемен, спокойного времени или военных действий. Место рождения – жители провинции и мегаполиса имеют разную ментальность. Жители мегаполиса не привязаны к земле, их труд не сезонен, зачастую имеет умственный или вахтовый (авральный) характер, поэтому пассионарии рождаются именно в той среде, где присутствует наибольшая творческая активность Поколения, где нужна повышенная востребованность. Сельское (провинциальное) население более консервативно, среди них больше людей спокойного «ретроградного» типа, они меньше всего хотят изменений и довольны малым. Для сельского (провинциального) человека важна количественная характеристика – само наличие пищи, дома, и чем больше, тем лучше. Потому как количественная характеристика – лучший вариант борьбы с мором, засухами и прочими климатическими катаклизмами, от которых городской житель защищен. Потому для горожанина важна качественная характеристика, минимальным количеством в городе он обеспечен априори, в городе он защищен от климатических бедствий, у него больше свободного времени, именно по этой причине он более пассионарен. Город и село имеют принципиально разную демографию и образ жизни. Роль женщины совершенно разная. На селе она имеет подчиненный характер и служит, главным образом, как воспроизводительница рода. В городе женщина имеет единый с мужчиной статус, она более эмансипирована.

Социальный статус играет не менее важную роль, ибо способствует человеческой реализации в жизни. Это стартовая позиция, которая определяет скорость социального лифта, и если он не работает или, напротив, слишком хорошо работает, то может играть важную роль в целях и задачах Поколения. Например, представитель аристократии, если он не альбинос и не потерянный, зачастую сторонник консервативных взглядов – ему есть что терять. А вот пролетариат, разночинная интеллигенция – для них перемены – стихия, им нечего терять, помимо цепей, поэтому они готовы на бунт и составляют большинство доминантов.

Каждое из трех Поколений не рождается в «готовом» виде, оно растет и развивается вместе с возрастом. Рождение – детство – юность – зрелость – старение – смерть. А так как Поколения являются в то же время и жителями своих стран, то соответственно, страны проходят тот же цикл, что и население.«Доминантное» поколение

«Доминантное» поколение – «пассионарное», по терминологии Л.Н.Гумилева (6), поколение, юность которого приходится на конец переходного и первых двух «солнечных» циклов. Оно является мотором и инициатором перемен в обществе, диктует моду и выдвигает из своих рядов героев и лидеров. Гумилев называл таких людей «пассионариями», но с течением времени под закат одного большого цикла «пассионарность» доминантного поколения постепенно затухает. Как правило, к началу следующего переходного периода количество «старых пассионариев» уже крайне мало, их влияние минимально, они если и хотят что-либо изменить то или не могут, или не знают как, но на их смену приходит «доминантное поколение» следующего уровня.

Примером «доминантного поколения» в России 20 века служит поколение, родившееся в конце 19 – начале 20 века. Именно они были движущей силой революционного движения в России. Это поколение Ленина, Сталина. Причем они придали России настолько мощный «пассионарный» толчок, что доминантным оказалось и поколение, родившееся в 10 – 20 гг. – поколение Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Однако вырубленное практически под корень в ходе Великой Отечественной. Но именно они стали маяком для следующих поколений.

Пожалуй, самый яркий пример – литературные персонажи. Гринев из «Капитанской дочки» Пушкина, или Овод Войнич – яркие примеры человека доминантного поколения.

Доминантное поколение преобладает примерно до середины Поколенческого цикла, и начинает постепенно утрачивать свои позиции после Акматической фазы.«Спокойное поколение»

«Доминантные поколения» не следуют друг за другом. На смену доминантам приходит «спокойное» поколение, которое пожинает плоды работы «доминантов». Это поколение, которое может, но не хочет перемен. Это не значит, что в спокойном поколении нет пассионариев, они есть, но их цель в укреплении существующего порядка, и общий удельный вес по отношению к общей массе их относительно мал.

Это поколение Юрия Гагарина, творческой интеллигенции и... обычных мещан, мечтающих о спокойной старости в теплой постели. Их лозунг: «А оно нам надо! Не надо высовываться – и у тебя будет все!» Это поколение преобладает вплоть до начала цикла Кризиса, когда новые доминанты начинают требовать перемен и своей пассионарностью «высушивают» болото мещанского уюта.

Пассионария Рахметова сменяют «спокойные» князь Болконский и Обломов – их вполне устраивает положение вещей, и если кто-то из них готов воевать, то не за перемены, а за оставление мира таким, каков он есть.«Потерянное поколение»

На смену «спокойному поколению» приходит «потерянное поколение» - это поколение тех, кто видит несовершенство нашего мира, имеет желание изменить его, но натыкается на консерватизм еще не утратившего силу «доминантного поколения» и солидарных с ними консерваторов «спокойного поколения», для которых любая перемена, идущая не из их рядов – подрыв основ. «Потерянное поколение» лишь условно можно назвать «потерянным», потому как оно готовит почву для «новых доминантов», которые придут им на смену.

И когда наступает эпоха перемен, наиболее колоритные лидеры «потерянного поколения» становятся героями новых доминантов. Происходит видоизменение.

Это поколение Гомеостаза, Застоя, поколение тихого протеста, поколение хиппи, панков и прочих протестных молодежных течений, которым не нравится этот мир. Наиболее яркими представителями «потерянного» поколения я бы назвал Владимира Высоцкого и капитана Валерия Саблина.

На смену Болконскому приходит мятежное потерянное поколение в лице Печорина и Онегина. Они хотели бы изменить мир, но натыкаются на тихое сопротивление предыдущих поколений. Им на смену приходят нигилисты Рахметов и Базаров, и именно они диктуют моду «нового поколения».

Потерянное поколение не совсем потеряно, да, у них потеряна молодость и часть зрелой жизни, но именно они зачастую формируют идеологию будущих доминантов, именно они возглавляют всяческие революционные течения. Яркий пример: Владимир Ленин. Повзрослевшее поколение потерянных формирует новую аристократию нового цикла, но при этом, становится первой жертвой внутриусобных склок от зубов «новых волков».Альбиносы

С «потерянным поколением» не надо путать «альбиносов». Это те люди, которые по своей характеристике выбиваются из среды своего поколения, им присущ другой тип поведения, не характерный для этой эпохи. Так, например, в «доминантном» (пассионарном) поколении возможно появление спокойных и тихих обывателей, которых устраивает все. Это те люди, которых во время Великой Отечественной войны обзывали «тыловыми крысами». И напротив - герои-афганцы времен Застоя.

Типичный пример «альбиноса» в спокойном поколении – Борис Ельцин, которого не устроило то, что является манной небесной для «спокойного человека». И в потерянном поколении есть те, кто не хочет никак перемен, излишне консервативен. Я привел бы пример Виктора Анпилова (1945 г.р) – по поколенческому признаку он должен бы ратовать за перемены, как Игорь Макаревич (1953 г.р), но он «твердолобый сторонник старины». Как правило, это деятели культуры, которые затем готовят почву для следующих доминантов, являясь их кумирами. Из истории можно вспомнить противостояние Аввакума и Никона, люди одного поколения, отстаивали совершенно разные принципы.3.ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Государства по ритму развития делятся на четыре цивилизационных типа. Тип развития каждой цивилизации зависит от точки зарождения этноса, географического положения страны, характера поведения, а также от пассионарного архетипа (об этом чуть ниже). Бывает так, что страны, расположенные далеко друг от друга, имеют один ритм. Например, Китай и Западная Европа. Объясняется это влиянием европейской цивилизации. Проще говоря, Великобритания приходит в какую-либо страну, делает не только ее своей колонией, но еще и навязывает ей свой исторический ритм.

Русский философ Николай Данилевский в работе «Россия и Европа» развил концепцию культурно-исторического типа, который зависит от религии, культуры, политики и общественно-экономического уклада. Таких типов 10: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский и германо-романский (европейский). Еще три типа, по Данилевскому, находятся в стадии формирования: славянский (российский), американский и перуанский. (17) При этом Данилевский считал мировой исторический процесс цикличным, и по сути, его можно считать своего рода идейным вдохновителем Гумилевской теории.

Американский геополитик Самюэль Хантингтон считал, что историей движет соперничество геополитических цивилизаций. Как и Данилевский, он полагал, что цивилизация – это этнос, обладающий общей культурой, языком, религией, однако при этом религия является ключевым решающим звеном. В отличие от Гумилева (и здесь мое мнение ближе к Хантингтону), он считал, что правомернее надо говорить о жизни цивилизации, чья жизнь гораздо продолжительнее любого государства. И еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть в теории Хантингтона и солидаризироваться с ним: каждая цивилизация, как правило, формируется вокруг стержневой страны (т.н. core states). Таких цивилизаций он насчитал девять: Западная, Исламская, Индуистская, Синская, Японская, Латиноамериканская, Православная, Буддистская, Африканская. (18)

В этой связи нельзя не упомянуть о А.Тойнби, который также развивал эту тему и рассматривал историю как развитие цивилизаций, проходящих в своем развитии одинаковые циклы. Цивилизация, по Тойнби, имеет два общих признака: религия и территория. Он насчитывает 21 цивилизацию. Все цивилизации проходят четыре стадии развития: рождение, рост, надлом, разложение (19). При этом теория Тойнби перекликается с теорией пассионарности Гумилева. Тойнби считает, что долговечность цивилизации зависит от того, способна ли цивилизационная элита противостоять вызовам – климатическим, освоения, внешних угроз (как внезапных, так и перманентных). Причем противостоять вызовам элита может лишь до фазы надлома.

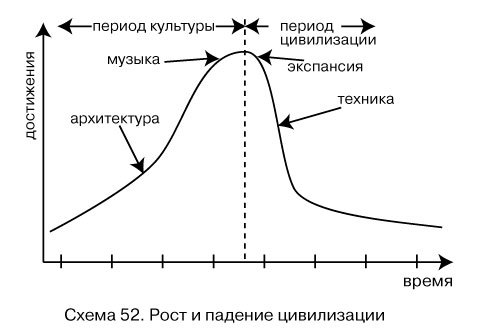

Немецкий философ Освальд Шпенглер развивал теорию культур как биологического организма Он, как и Гумилев, считал, что история циклична. К культурам, которые прошли или заканчивают свой жизненный цикл, он относил: китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, западную, майя и русско-сибирскую. Своеобразие теории Шпенглера придает то, что он наделял каждую культуру «душой» (эгрегором). При этом цивилизация является завершающим последним этапом существования культуры. (20)

Среди современных авторов над теорией циклической истории (клиодинамики) работают российский ученый Андрей Коротаев. В своей книге «Законы истории» (21) он вывел общие социально-демографические закономерности развития человечества. Он же стал первооткрывателем т.н. «демографического «Русского креста».

Отмечу работы в этой области Леонида Гринина. Ему принадлежит т.н. Теория производственных революций. 1) аграрная; 2) промышленная; 3) научно-информационная. Каждая революция развивается по заданному циклу – первый и третий этапы – инновационные, второй этап модернизация. (22)На мой взгляд, существует основные четыре модели темпоральных циклов геополитических цивилизаций:

Восточно-европейский тип

Кризисы (смена поколений) этого типа приходятся на 1596 – 1607, 1677 – 1689, 1755 – 06.1766, 11.1833 – 07.1843, 08.1913 – 08.1923, 09.1986 – 05.1996. Этот тип стран живет под большим доминированием геополитического цивилизационного центра России, которая развивается по этому типу. Кроме этого, исторически на формирование этого цикла оказали Австро-Венгерская империя и Османская империя, которые имеют с Россией общий темпоральный цикл. По этому ритму развивается вся Восточная Европа, восточнее линии Германия – Италия. Как правило, это славянские и финно-угорские страны.

Западно-европейский тип

Кризисы этого типа приходятся на 1632 – 1643, 1711 – 1722, 09.1784 – 05.1798, 03.1867 – 12.1878, 02.1944 – 04.1954. По этому типу развиваются страны Западной Европы: Германия, Франция, Италия и др. Как правило, тон этому типу задают страны с англо-саксонским населением. По этому же типу развиваются Израиль и большинство стран Азии (Китай, Корея, Индия, Вьетнам). Зачастую это объясняется тем, что эти страны были колониями или полуколониями стран Западной Европы и унаследовали от них этот тип развития.

Американский тип

По нему живут жители США. И кризиса там случались в 06.1775 – 09.1784, 12.1855 – 03.1867, 03.1933 – 02.1944, 12.2008 – примерно 2020. Точкой отсчета в отношении США служит образование первых американских колоний, которые послужили точкой отсчета темпорального цикла США. США изначально стала развиваться по своему автономному темпоральному циклу. Думается, это связано с тем, что населяли страну мигранты, которые жили по разным часам и которым требовалось создание единого времени. Как видите, именно в наши дни США переживает эпоху смены поколений. Но об этом подробнее в отдельной главе.

Латино-американский тип

По нему живут страны южнее Рио-Гранде. Их кризисы приходятся на 05.1798 – 12.1810, 12.1878 – 03.1890, 04.1954 – 10.1964. По этому же типу живут большинство стран Африки.

Здесь надо сделать важную оговорку. Помимо ритма развития, все страны делятся на пассионарные и пассивные. К пассионарным странам относятся геополитические цивилизационные центры, которые, по меткому выражению Хантингтона (18) являются «core states» - стержневыми странами. В наше время это супердержавы и региональные державы. К пассионарным странам я бы отнес Россию, Великобританию, Францию, США, Китай, Израиль, Иран, Кубу (как мощный латино-американский пассионарный центр), отчасти Германию (но по ней особый разговор). Их немного, поэтому особой градации эти страны не требуют. К пассивным все прочие. Соответственно, большинство стран на стыке между геополитическими центрами, живут по принципу «теннисного» шарика. Когда переживают Кризис страны Запада, они перемещаются в сферу влияния Востока. И напротив – лихорадит Восток – они дружат с Западом. Все попытки переметнутся в другую зону влияния вне Кризисного времени обычно подавляются пассионарными странами. Такое поведение позволяет малым странам (или этносам) выживать в эпоху геополитических потрясений. Пассивные страны, в свою очередь, я бы разделил на три типа поведения.

В этой связи вспомним, Лев Гумилев, говоря о взаимодействии этносов, выделял три типа: симбиоз, ксения и химера. (6) И здесь его классификация достаточна уместна. Для теории исторических циклов классификация малых этносов будет следующая:

Симбиоз – два или более этноса, живущие рядом, решают вместе общие задачи и находят общий язык. На Западе это Швейцария и Германия, Великобритания и Дания. На Востоке – Россия и Белоруссия, Чехия и Словакия, Сербия и Черногория.

Ксении – два этноса, живущие рядом, не взаимодействуют друг с другом в решении общих задач, но при этом и не враждуют, живут автономно друг от друга. Здесь можно назвать Россию и Финляндию, Китай и Монголию.

Химера – явно враждебное соперничество этносов на одной территории. Например, азербайджанцы и армяне, палестинцы и израильтяне.

При этом существуют переходные формы. Например, поляки по отношению к русским были химерным образованием, но после размежевания, при всех трудностях взаимоотношений, сейчас это Ксения. Иногда этот процесс перехода происходит на наших глазах. При этом если две химеры примерно равны друг другу, то их взаимоотношения могут стать перманентом. Однако, если химера образуется на теле геополитического центра, то, как правило, такая химера недолговечна. Геополитическая цивилизационная составляющая просто «пожирает» химеру.

Этнические химеры обычно множатся в кризисные годы при разрушении старых связей, падениях империй, гражданских войнах. Они возникают в зоне взаимодействия двух мощных геополитических центров (например, Западная Европа и Россия) на линии разлома цивилизаций. Это «разломанные» этносы как бы выпали из общего этнического гнезда и не представляют собой самостоятельной силы. По сути, можно сказать, что страны между этими геоцентрами в момент наивысшего ослабления одного из центров являются такими «этническими химерами». У химеры есть три пути развития:

а) Вассализация. Примкнуть к сильнейшему на данный момент геополитическому центру по принципу Вассал–Сюзерен, который противостоит «прежнему врагу». Примером служит та же Польша, которая по принципу «теннисного» шарика, переходила от одного геополитического центра к другому, однако при этом всегда есть риск «переиграть», когда Сюзерен сдает своего Вассала. Однако Польша католическая страна, скорее, она заложник своего географического положения. В этой связи классическим примером может служить Грузия, которая в разные периоды своего развития примыкала к наиболее «удобным» Сюзеренам.

б) Державность. Найти собственную аутентичность и стать самостоятельным игроком. Наиболее сложный выбор, и не всегда малой стране это удается. Пример Сербии, которая после развала Югославии стала химерой для Европы – т.е. не желая полностью подчиниться ее воле, проводя самостоятельный курс. В результате Сербии сломали хребет. И ее шансы лишь в переломе геополитической ситуации, которая по принципу маятника время от времени наступает в Европе (обычно, раз в 35-40 лет). Для этого пути нужна минимальная критическая масса – политическая воля народа, социокультурная составляющая, экономическая основа. Положительным примером служит Иран, который проводит самостоятельную политику в последние тридцать лет, перестав быть чьим-либо Вассалом.

в) Гибель. Например, гибель ГДР при устранении СССР как игрока на геополитической арене.

Примеры этнических химер в наши дни – Тайвань и Континентальный Китай. Среди стран бывшего постсоветского пространства к понятию «этническая химера» ближе всего Украина, Латвия, отчасти Казахстан. Однако в Латвии все сглаживается тем, что эта страна сделала свой геополитический выбор, а вот Украина, и отчасти Казахстан, мечутся. И это явно ослабляет их внутреннюю устойчивость и делают очень уязвимыми по отношению к внешним угрозам. Надо определяться, чтобы не превратиться в этническую химеру окончательно.

Русский историк Владимир Махнач считал «этническую химеру» взаимосвязанной с антисистемой: «Л.Н.Гумилевым было открыто, что антисистемы появляются на границах суперэтнических систем и являются экстерриториальными... Химера – это форма контакта несовместимых этносов разных суперэтнических систем, при которой исчезает их своеобразие. Химеру можно охарактеризовать как общность деэтнизированных людей. В отличие от этноса химера не может развиваться, а способна лишь некоторое время существовать, впоследствии распадаясь. Как правило, химеры складываются за счет вторжения представителей одного суперэтноса в области проживания другого, после чего агрессор пытается жить не за счет использования ландшафта, а за счет побежденных. Результатом в конечном итоге всегда бывает распад и гибель химеры, так как победители деградируют не в меньшей степени, чем их жертвы». (15)

Очень интересное замечание сделал русский историк С.Поколодин: «Причина возникновения антисистемы – наложение друг на друга двух разных ритмов этнических полей, возникающее при контакте двух и более суперэтносов. Когда два разных ритма накладываются друг на друга, возникает своего рода какофония, воспринимаемая людьми как нечто противоестественное, что в общем-то и правильно. Но тогда люди начинают не любить вмещающую их географическую среду, искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно». (16)Чем больше и влиятельнее государство, тем сильнее перемены внутри страны в эпоху Кризиса. Малое или среднее государство вассального типа может перенести эпоху перемен достаточно безболезненно. Пример Турции: когда эта страна была основой Османской империи, ее сотрясали соответствующие кризисы. Ататюрк «превратил» Турцию в среднестатистическое «спокойное» государство, по факту вассальное Западной цивилизации, поэтому пересменку в конце 20 века турки преодолели достаточно безболезненно. Однако превращение в «среднестатистическую» единицу чревато другим креном – страна становится не просто вассалом какого-либо геополитического центра, она, соответственно, начинает зависеть от чужой воли и чужих проблем. И чем больше зависимость от чужого дяди, тем сильнее угроза потери самоидентификации и сильнее вероятность внешних угроз.

Теперь рассмотрим, как эта теория воплощается на практике на примерах Геополитических цивилизаций.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ

Идеи нелинейной динамики, синергетики и вообще математические методы в экономике, истории, общественных науках

Бесконфликтная технология выживания Человечества в условиях ресурсного голода (Свидетельство Белого Всадника)